Обзор и анализ литературных источниковМатериалы / Использование энергосберегающих технологий для кристаллизации сульфата натрия / Обзор и анализ литературных источниковСтраница 1

Применение тепловых насосов (ТН) в ряде химико-технологических процессов (ХТП), имеющих дело с парами рабочего тела низкого давления приводит [1-4] к значительной экономии энергетических затрат. Дело в том,/ что повышение давления паров сопровождается ростом температуры конденсации, и становится возможным использовать теплоту их конденсации для испарения того же рабочего тела с более низкой температурой кипения. Затраты энергии на сжатие паров рабочего тела почти на порядок меньше, нежели на производство пара рабочего тела высокого потенциала; поэтому применение ТН экономически выгодно.

ТН особенно перспективны в энергоёмких процессах химической технологии, таких как выпаривание, дистилляция, ректификация, выпарная кристаллизация. Наибольший эффект от ТН возможен в непрерывных крупнотоннажных производствах.

Рассмотрим и оценим эффективность применение различных вариантов ТН на примере модельной схемы непрерывного испарения чистой воды с помощью греющего водяного пара (рисунок 4.1). В кипятильник 1 поступает поток воды W с температурой t1 . Б его трубном пространстве давление равно р; вода там догревается до температуры кипения t, отвечающей р, и целиком переходит во вторичный пар, отводимый сверху. Межтрубное пространство кипятильника обогревается потоком насыщенного водяного пара D более высокого давления Р > р, температурой конденсации Т > t. Конденсат последнего выводится из межтрубного пространства кипятильника.

В аппарате с частичным ТН (ЧТН) лишь часть образующегося в кипятильнике 1 пара сжимается в инжекторе 2 за счёт подачи потока D0 пара высокого давления (рисунок 4.1а). Здесь очевидны недоиспользование пара низкого потенциала (поток (W-Dв) отводится с установки) и значительный подвод свежего пара (поток D0 в инжектор). Тем не менее, как будет показано ниже, этот вариант ТН может при определённых условиях конкурировать с полным ТН (ПТН), изображённым на (рисунок 4.1б). В последнем случае весь образующийся в кипятильнике пар сжимается в турбокомпрессоре 2 до давления греющего пара р и используется для испарения потока подаваемой жидкости W.

Принципиально важным здесь является ответ на вопрос: хватит ли потока вторичного пара W после его сжатия до давления Р. чтобы обеспечить подогрев потока подаваемой жидкости W до температуры кипения при давлении р и полное испарение этого потока.

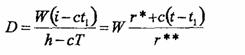

Ответ на этот вопрос найдём, записав (без учёта теплопотерь в окружающую среду) тепловой баланс для пространственного контура I (кстати, одинакового для всех вариантов ТН, в том числе и для частичного ТН), позволяющий определить необходимый поток греющего пара D:

![]()

откуда

Здесь с - теплоёмкость воды (она мало изменяется с температурой; поэтому принята одинаковой для поступающей воды и конденсата); i и h - энтальпии насыщенных паров - вторичного и греющего; r* = i - ct и r** = = h - сТ - теплоты парообразования (конденсации) вторичного (давление р) и греющего (давление Р) пара, соответственно.

После сжатия в компрессоре пар получается перегретым (рисунок 4.2, т.З на диаграмме Р,р- h,i);

Его температура Тп больше температуры Т сухого насыщенного пара (т.4).

Энтальпия перегретого пара h" = h + Сп(Тп - Т), где Сп - теплоёмкость пара, равная 1.98 кДж/(кг К).

Из (1) следует, что при подаче в кипятильник исходной воды с температурой кипения (t1 =t ), тем более при t < t, поток сжатого пара W меньше необходимого потока греющего пара D, т.к. с ростом давления теплота парообразования (конденсации) понижается - см. рисунок 4.2:. Поэтому для полного испарения потока исходной воды W к сжатому вторичному пару требуется, как правило, добавить дополнительный поток D+ свежего греющего пара. Его можно найти из теплового баланса узла смешения

Смотрите также

Олово (Stannum), Sn

Олово - химический элемент IV группы периодической системы Менделеева; атомный номер 50, атомная масса 118,69; белый блестящий металл, тяжёлый, мягкий и пластичный. Элемент состоит из 10 изотопов с ма ...

Соединения азота

Анализ содержания экспериментальной части программы

по данной теме свидетельствует, что большинство продуктов реакций являются

минеральными удобрениями. Утилизировать отходы можно по следующ ...

Методы обнаружения и измерения радиоактивного излучения радия и тория

РАДИОАКТИВНОЕ

ИЗЛУЧЕНИЕ, МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ, СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ТОРИЙ-232,

РАДИЙ-226, ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ.

Цель

курсовой работы: целью данной курсовой работы является ознакомле ...